健康・栄養・食事・運動

健康・栄養・食事・運動 · 2025/07/08

アブラナ科野菜(Cruciferous vegetables)は健康にさまざまな良い影響を与えることで知られています。アブラナ科野菜(Cruciferous vegetables)が血糖コントロールに有効とされるのは、いくつかの明確な生理的メカニズムによるものです。

健康・栄養・食事・運動 · 2025/07/01

“末端冷え”は身体が「守り」に入った状態。寒さを感知すると自律神経のうち交感神経が優位になり、血管は収縮する。特に手足など「生命維持に直接関係ない部位」への血流は後回しになる。身体は、まず「心臓・肺・脳・内臓」を守ろうとする。その結果、手足や皮膚表面は血流が減り、冷え=SOSとなって表れる。

健康・栄養・食事・運動 · 2025/06/24

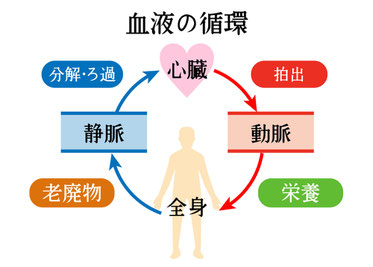

血液は酸素と栄養を体中に届ける“運び屋”であると同時に「老廃物や二酸化炭素を回収して戻ってくる回収業者」でもある。肺で酸素を得て動脈から出発し、筋肉・脳・内臓などへと届け、そして静脈から心臓へさらに肺へと戻る。この「帰ってくる血液」がどんなものを回収しているのか?どれだけ二酸化炭素を含んでいるか?どれだけ疲労物質を含んでいるか?

健康・栄養・食事・運動 · 2025/06/17

運動+NOの活性化とは?

運動して体を動かすと血液がたくさん流れて血管の内皮という部分に刺激が加わります。この刺激によって血管内皮から 一酸化窒素(NO) を分泌。NOは血管を広げ、血液の流れをよくしてくれます。これにより 酸素も栄養も体中に行き渡るようになります

健康・栄養・食事・運動 · 2025/06/10

一酸化窒素(NO, nitric oxide)は体内で自然に生成されるガス分子で、生理的に非常に重要な役割を果たしています。少量であれば健康を支える「味方」ですが過剰であれば炎症や病気の原因にもなりうる「両刃の剣」です。

健康・栄養・食事・運動 · 2025/06/03

ピラティスとは体の深層部にある筋肉(インナーマッスル)を鍛えるエクササイズの一種で、姿勢の改善や体幹の強化、柔軟性の向上を目的としています。1920年代にドイツ人のジョセフ・ピラティスによってリハビリ目的で開発されました。「身体を整えたい」「姿勢を良くしたい」「しなやかな筋肉をつけたい」と思う人にぴったりのエクササイズ。特にデスクワークの多い現代人にはおすすめです。

健康・栄養・食事・運動 · 2025/05/27

オートファジーは細胞が自らを守り、再生するために発動する“非常プログラム”。飢餓、ストレス、損傷が一定の限界を超えたとき細胞は判断する。オートファジー発動の条件:

エネルギー不足(ATP低下)、栄養不足(アミノ酸・グルコースの欠乏)、酸化ストレスの蓄積、老化による細胞機能低下、損傷タンパク質や異常ミトコンドリアの蓄積。これらが引き金となってバランスがリセットに向かいオートファジーは起こる。

健康・栄養・食事・運動 · 2025/05/20

β-ヒドロキシ酪酸(BHB)は体が糖(ブドウ糖)を使えないときに作り出される「代わりのエネルギー源」。断食中や糖質をほとんどとらない「糖質制限やケトン食」をしている時、長時間の「運動」、あるいは「糖尿病」がうまくコントロールされていないような状態になると、体は「脂肪」を分解しその中からBHB(β-ヒドロキシ酪酸)を作ります。

健康・栄養・食事・運動 · 2025/05/13

体がブドウ糖(グルコース)を使い切ったときに燃やし始めるのが「脂肪」で肝臓が代わりに作り出すのが「ケトン体」。糖の代わりに全身を支える「非常用エネルギー源」となる。ケトン体が生成され、体内に酸性物質が増えると血液が酸性に傾き(ケトアシドーシス)、呼気に甘酸っぱい臭いが出る(ダイエット臭)、活性酸素(ROS)が発生する。脂肪燃焼とケトン体生成は代替エネルギーシステムで「適度な範囲」の活用が大切。行き過ぎた脂肪燃焼や糖質制限は逆に体を追い詰めることがある